グリストラップ(グリスト)とは何か、仕組みや清掃方法を知りたい方は必見。この記事では、飲食店の必需品であるグリストの適切な清掃頻度、清掃を怠った際のリスクを解説します。実は、適切な清掃で悪臭や害虫の発生を防げるのです。この記事を読めば、グリストの適切な管理方法が分かるようになります。

「グリストラップ(グリスト)の掃除はできればしたくない」と思う方も多いのではないでしょうか。飲食店の厨房には欠かせないグリストですが、その役割や適切な管理方法について悩みが多いのもまた事実です。グリストから臭いが発生すると、飲食店では売上ダウンにつながる可能性があります。また、清掃せずに放置すると、排水管の詰まりや逆流などのトラブルになるでしょう。

そこで本記事では、グリストの仕組みや適切な清掃方法、清掃を怠った際の3つの問題点などを解説します。 グリストラップ(グリスト)のトラブルを防止するためにも、ぜひ、最後までご覧ください。

目次

グリストラップ(グリスト)とは油脂分離阻集器のこと

グリストラップ(グリスト)とは、飲食店などの厨房から出る排水に含まれる油脂や残飯など、不要物を一時的にせき止め、下水に直接流さないようにするための装置です。正式名称を「油脂分離阻集器」といいます。主に、排水が下水道を汚したり、詰まりを引き起こしたりするのを防ぐ目的で設置されます。

グリストラップは「グリス(油脂)をトラップ(せき止める)する機能がある」という点が特徴です。この装置により、排水を下水道に流せる水質に保ち、自然環境への負荷を減らせます。

業務用の厨房では下水への影響を抑えるため、詳細は後述しますが、自治体によっては設置が義務付けられています。生ゴミや油脂を分離し、一時的にためる機能があり、一般的な家庭の排水よりも多量の油脂やゴミが出る飲食店にとって不可欠です。 このように便利な装置である一方、適切に管理しないと、悪臭や害虫発生の原因となるため、定期的な清掃が重要です。

飲食店がグリストラップを設置する義務は法令・自治体で違いがある

グリストラップの設置は、全国一律の法律で義務付けられているわけではありません。しかし、建築基準法や下水道法、水質汚濁防止法といった法律により、排水基準が定められています。法令の排水基準を満たすためには、結果的にグリストの設置が必要となるケースがほとんどです。

建築基準法では、国土交通大臣が定めた構造方法を用いることが規定されています。油脂や生ゴミで排水設備を損傷する恐れがある場合は、阻集器を設置しなければなりません。この規定には「飲食店」という表現はなくても、業務用厨房の条件に該当するため、実質的にグリストラップの設置が求められます。

また、特定施設に該当する床面積420㎡以上の飲食店などの施設は、下水道法や水質汚濁防止法の適用対象です。東京都のように、条例ですべての飲食店に対して、グリストラップの設置を義務付けている自治体もあります。そのため、飲食店は所在地である自治体の条例を確認することが必要です。

さらに、ビル管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)において、「特定建築物」に該当する規模の施設では、グリストラップを含む排水設備の定期的な点検および清掃が義務付けられています。この法令では、6か月以内ごとに1回以上の清掃が必要とされていますが、自治体によっては年3回以上(4か月以内に1回以上)の清掃を求めているケースもあるため、事前に確認しておくと安心です。

グリストラップの仕組みについて

グリストラップは3槽に分けられており、それぞれで役割が異なります。

- 第1槽は大きめのゴミを除去する

- 第2槽は水と油脂を分離させる

- 第3槽でさらに分離して排水を下水に放流する

それでは、一つずつ役割を見ていきましょう。

第1槽は大きめのゴミを除去する

グリストラップの第1槽は、厨房からの排水が最初に流れ込む場所です。主に、大きめのゴミや残飯、野菜くずなどを除去する役割を担っています。第1槽には、バスケット状の「ゴミ受け」が設置されており、排水と一緒に流れ込んできた固形物を取り集めます。 食べ残しなど、大きめの固形物がゴミ受けに引っかかるため、後続の槽や排水管への流入を防げるのです。この段階で固形物が除去されることにより、油脂の分離効率が向上し、グリストラップ全体の機能維持にもつながります。

第2槽は水と油脂を分離させる

グリストの第2槽は、第1槽で大きな固形物が除去された後の排水が流れ込み、水と油脂を分離する役割を担っています。分離できる理由は、水と油に比重差があるためです。油は水よりも比重が軽いことから、水面に浮き上がり、スカム(油の層)として蓄積します。 揚げ物に使用した油や肉、魚から出る油脂が水面に浮上し、下層の比較的きれいな水と分離されます。第2槽は、水と油の分離を促進するための仕切り板が設けられることが多く、浮上した油脂が次槽への流出を防止するのが役割です。

第3槽でさらに分離して排水を下水に放流する

グリストラップの第3槽は、第2槽で油脂が分離された後の排水が流れ込む最終段階です。さらに、細かい浮遊物や沈殿物を分離し、最終的にきれいになった水を下水に放流する役割を果たします。第3槽でも、まだ残っている細かな油脂分が水面に浮上し、残りの沈殿物が槽の底にたまります。

つまり、第2槽で取りきれなかった少量の油脂が、この最終槽で完全に分離され、油のない汚水が下水道に排出される仕組みです。第3槽には、排水管につながる配管が設置されており、この配管から公共下水道へと排水が送られます。

ビルや商業施設などの地下にある厨房では、排水が公共下水道より低い位置にあるため、直接下水道へ流せません。そのため、グリストラップから出た排水を一時的に貯める「排水槽(ビルピット)」が設置されます。排水槽にたまった水は、ポンプによって地上にある公共下水道へと汲み上げられる仕組みです。

なお、この排水槽については、前述のとおりビル管理法により「特定建築物」に該当する場合、6か月以内ごとに1回以上の清掃が法令で義務付けられています。加えて、自治体によっては年3回以上の清掃が求められるケースもあるため、所在地のルールを確認しておくことが重要です。

排水槽清掃の詳細はこちら

グリストの適切な清掃頻度と清掃方法

店舗の皆さまによる日常的な清掃に加え、専門業者による定期的なバキューム清掃を組み合わせることで、悪臭や排水トラブルの発生リスクを最小限に抑えることができます。

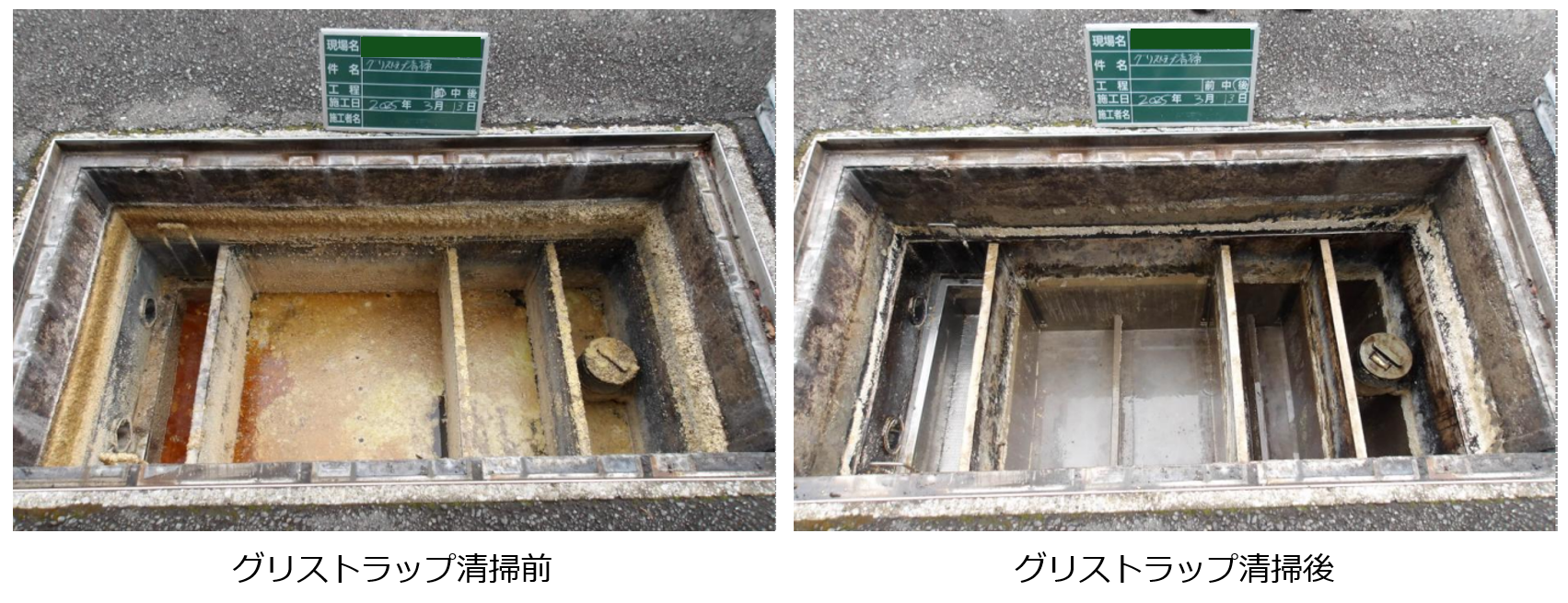

実際に、専門業者によるグリストラップの清掃では、ここまで見た目が変わります。

このように、油脂や汚泥が蓄積されており、定期的な清掃の重要性が一目瞭然です。以下では、各槽ごとの清掃頻度と方法を詳しく解説します。

第1槽の清掃頻度と清掃方法

グリストの第1槽は、毎日清掃することが重要です。第1槽には、厨房から排出される残飯や野菜くずなど、大きな固形物が直接流れ込み、汚れがたまりやすい場所であるためです。清掃を怠ると、これらの固形物が腐敗し、悪臭の原因となったり、後続の槽の機能を低下させたりする可能性があります。

清掃方法としては、まずゴミ受けのカゴを取り出し、中にたまったゴミをすべて取り出します。取り出したゴミは、水分をよく切ってから、一般ゴミとして適切に廃棄しましょう。次に、ゴミ受けのカゴや槽の内側をブラシで洗い、付着した汚れをきれいに落とします。この際、洗剤を使用するとより効果的です。

バスケットの下に沈殿した細かいゴミも、バスケットを外してしっかりと取り除きましょう。清掃を怠ると、油脂が金網をすり抜けにくくなり、詰まる原因となるため注意が必要です。毎日清掃することにより、トラブルを未然に防止できます。

なお、バスケット状のゴミ受け内のゴミに限っては一般ゴミですが、グリストラップ内の沈殿ゴミは原則として産業廃棄物となるため、専門の会社へ依頼しましょう。

第2槽の清掃頻度と清掃方法

グリストラップの第2槽は、水面に浮上した油脂(スカム)を週に2〜3回程度除去することが推奨されます。第2槽は、清掃を怠ると油が蓄積し、悪臭の発生や排水の逆流、さらには下水管の詰まりにつながる恐れがあるためです。特に油の使用量が多い店舗などでは、できれば毎日行うと良いでしょう。

清掃方法としては、まず「網しゃくし」や「ひしゃく」を用いて、水面に浮いているスカムを丁寧にすくい取ります。すくい取った油脂は、決して下水に流さないように注意が必要です。

なお、第2槽の「油脂などの汚泥」は、一般的に「産業廃棄物」に分類されます。事業者が自ら処理することは難しく、産業廃棄物処理業者に依頼し、適切に処理する必要があります。

第3槽の清掃頻度と清掃方法

グリストラップの第3槽は、槽の底にたまるヘドロ状の沈殿物や、残りの浮上油脂を月に1回程度清掃する必要があります。なぜなら、微細な固形物や油脂が沈殿・浮上するためです。第3槽は、最終的に油脂分を除去した汚水を下水に排出する役割を担っています。清掃を怠ると、沈殿物が堆積し、排水能力の低下や悪臭の原因となるでしょう。

清掃方法としては、まず第2槽と同じく、残っている浮上油脂があれば、網しゃくしで取り除きます。次に、槽の底にたまったヘドロ状の沈殿物をバキュームポンプやひしゃくでくみ取ります。この際、排水トラップにこびりついた油脂も1カ月に1度は確認し、しっかりと清掃しましょう。また、油脂などの汚泥は、産業廃棄物処理業者での処理が必要です。

いずれの槽も、グリストラップから発生する臭いが清掃の判断基準になります。悪臭や汚れの蓄積を悪化させないよう、臭いが強くなる前に清掃することが重要です。

グリストラップの清掃を怠った際の3つの問題点

ここでは、グリストラップの清掃を怠ったときに起きる3つの問題点をご紹介していきます。

- 悪臭の発生

- 害虫の発生

- 排水管の詰まり

以下で詳しく見ていきましょう。

悪臭の発生

グリストラップの清掃を怠ると、まず厨房内や店内に不快な悪臭が発生します。グリストラップ内に蓄積した油脂や残飯、汚泥などの汚れが腐敗することにより、硫化水素などのガスが発生するためです。

清掃されていないグリストラップからは、ドブのような、あるいは生ゴミが腐ったような、強烈な臭いが立ち込めることがあります。悪臭は来店のお客様にも不快感を与えるだけでなく、従業員の作業意欲を低下させます。さらに、店舗のイメージダウンや、客足の減少につながる可能性もあるでしょう。 悪臭を防ぐためには、定期的に沈殿物を清掃し、ゴミや汚泥をこまめに取り除くことが重要です。

害虫の発生

グリストラップの清掃を怠ると、悪臭と同時に、ゴキブリやハエなどの害虫が大量に発生する原因となります。グリスト内部にたまった油脂や残飯は、害虫にとって格好のえさ場となり、繁殖に適した環境を与えてしまうためです。

長期間清掃されていないグリストラップの周辺には、ゴキブリの幼虫や成虫が群がっていたり、ハエが飛び回っていたりする光景が見られます。害虫は厨房のみならず、客席にも侵入して食中毒のリスクを高め、さらには顧客に店舗が不潔である印象を与えてしまいます。 害虫の発生防止の観点からも、店舗の衛生管理は非常に重要なのです。

排水管の詰まり

グリストラップの清掃を怠ると、最終的には排水管の詰まりを引き起こす可能性が高まります。グリストラップで分離されなかった油脂や固形物が、排水とともに下水管に流れ込み、管の内壁に付着して固まってしまうためです。

冷えた油脂が管内で固形化し、徐々に堆積していくことにより、排水の流れが悪くなります。厨房のシンクからの排水が逆流したり、最悪の場合、排水管が完全に詰まったりすることもあります。また、排水が逆流すると、悪臭の発生や、厨房内に水があふれ出して、店舗の運営に支障をきたすでしょう。

これらのことから、定期的なグリストラップの清掃は、排水管の詰まりを未然に防ぐために必要なのです。排水管が詰まるような事態になった際は、排水槽も含め、グリストラップの清掃を専門業者へ任せましょう。

まとめ│グリストラップの仕組みを理解して適切な清掃を

グリストラップ(グリスト)は「油脂分離阻集器」のことで、飲食店の厨房排水から油脂や残飯を下水へ流さないための装置です。下水汚染や詰まりを防ぎ、多くの飲食店で設置が実質的に義務となっています。適切に管理しないと、悪臭や害虫発生の原因となるため、定期的な清掃が重要です。

グリストラップは3槽に分かれ、それぞれ役割が異なります。

- 第1槽:大きめのゴミを除去(毎日の清掃が推奨)

- 第2槽:水と油脂を分離(週2〜3回の清掃が推奨)

- 第3槽:さらに分離し、浄化された水を下水へ放流(月1回の清掃が推奨)

清掃を怠ると、以下の3つの問題点が生じます。

- 悪臭の発生

- 害虫の発生

- 排水管の詰まり

特に、臭いが強くなる前の定期清掃が不可欠です。第1槽の沈殿ゴミや第2槽の油脂などの汚泥は、産業廃棄物に分類されるため、産業廃棄物処理業者に依頼する必要があります。

グリストラップと排水槽の清掃ならお気軽にご相談ください

グリストラップから強い悪臭が発生したり、排水槽からの汚水が店内に流出するようなトラブルが発生したりしないためにも、豊富な実績と確かな技術を持つ「アムコン株式会社」まで、お気軽にご相談ください。排水槽やグリストラップなどの清掃を丁寧に行い、お客様のお悩みを解決いたします。

また、給排水設備の清掃から点検、工事までのトータルサポートや害虫駆除もお任せください。