活性汚泥や活性汚泥法について知りたい企業さまは必見。本記事では、活性汚泥の役割から、活性汚泥法による処理の仕組み、活性汚泥法の種類、そして適切に行うべき汚泥処理の重要性まで解説します。本記事を読めば、活性汚泥法による排水処理の基本を理解できます。

下水や産業排水の浄化過程で重要な役割を果たす「活性汚泥」。活性汚泥や活性汚泥法について、詳しく知りたい企業担当者の方も多いのではないでしょうか。 本記事では、活性汚泥の基本をはじめ、活性汚泥法の仕組みや種類、導入設備、さらには微生物管理のポイントまで、分かりやすく解説します。活性汚泥の役割・処理法の違い・維持管理のポイントについて理解を深め、適切な排水処理につなげられるよう、ぜひ最後までご覧ください。

目次

活性汚泥とは?|排水処理を支える微生物の働き

まずは、排水中の有機物の分解に役立つ活性汚泥について、以下の3点に焦点を当てながら説明していきます。

①活性汚泥とは

活性汚泥とは、下水や工場排水などの汚れた水をきれいにするために使われる微生物の集合体です。具体的に見ると、多様な細菌類・原生動物・後生動物が「フロック」と呼ばれる塊を形成しています。これらの微生物は、水中の有機物を栄養源として取り込み、分解する働きを担っています。

また、活性汚泥を構成する微生物の種類や活動状況は、季節や処理水の性質によって常に変動します。そのため、活性汚泥の活動状態を適切に維持することが、安定した排水処理を行う上で重要なのです。

②活性汚泥を構成する主な微生物の種類

活性汚泥は、バクテリア(細菌類)・原生動物・後生動物など、さまざまな微生物が共存する「生物群集」です。これらの微生物が連携することで、排水中の汚れを分解し、水を浄化しています。

浄化の主役はバクテリアであり、水中の有機物を栄養源にしながら増殖し、分解を促進します。一方、原生動物や後生動物は、バクテリアや浮遊している有機物を捕食し、水質浄化を助ける役割を果たしているのです。 特に、原生動物は顕微鏡で観察しやすく、活性汚泥の状態を判断する重要な指標です。これらは「肉質虫類」「鞭毛虫類」「繊毛虫類」の3つの主要なグループに分類されます。

③活性汚泥が有機物を分解する基本的なメカニズム

活性汚泥が排水中の有機物を分解するプロセスは、曝気(ばっき)槽で好気性微生物に空気を送り込み、有機物を微生物が消費しやすい環境を整えることから始まります。

有機物を分解した微生物は、増殖しながら「フロック」と呼ばれる微生物の塊を形成するのです。

次に、フロックを含んだ排水は沈殿槽へ送られます。沈殿槽ではフロックが沈降し、その上にきれいな水が残ります。この上澄み水が排水基準を満たしていると、安全に放流することが可能です。

排水中の有機物を活性汚泥が分解するプロセス

排水中の有機物を活性汚泥が分解するプロセスとして、次の3つが挙げられます。

- ①有機物を取り込み消化するメカニズム

- ②微生物が集まってできるフロックの重要性

- ③フロックと処理水を分離する沈殿・分離の仕組み

それでは、詳しく見ていきましょう。

①有機物を取り込み消化するメカニズム

活性汚泥を構成する微生物が排水中の有機物を分解するプロセスは、微生物が「有機物を食べる」というシンプルな仕組みで成り立っています。

まず、微生物は排水中に溶けている、または浮遊している有機物を細胞内に取り込みます。この有機物が、微生物にとっての「栄養源」です。 取り込まれた有機物は、微生物が持つさまざまな酵素によって細胞内で分解されます。この消化活動がなされることで、有機物はより単純な物質へと変化し、微生物の生命活動のエネルギーとして利用されます。

②微生物が集まってできるフロックの重要性

曝気槽内では、好気性微生物が有機物を分解しながら増殖し、分泌する粘液で数十マイクロメートルから数ミリメートル程度の塊を形成します。この塊が、活性汚泥の「フロック」です。なお、フロックには細菌を主体に、ツリガネムシやワムシなどの原生動物も含まれています。

排水処理において、フロックが適切に形成されることは要といえます。フロックは、汚れた水をきれいにした後、沈殿槽で効率良く沈降分離させるために必要な存在なのです。

③フロックと処理水を分離する沈殿・分離の仕組み

浄化するに当たり、排水からフロックを効率良く分離することがポイントです。有機物を分解し終えたフロックは、曝気槽から沈殿槽へと移されます。

沈殿槽では、フロックが持つ沈降性を生かし、重力の働きによって水中のフロックを槽の底部にゆっくりと沈ませます。この沈降により、フロックは汚泥として集められ、上部に残るのは透明な処理水となります。

澄んだ水は、必要な水質基準を満たしていれば、そのまま放流できる状態です。沈降した汚泥の一部はポンプによって曝気槽に戻されて(返送汚泥)再利用されることにより、微生物の濃度を保ち、処理プロセスの持続性を高めています。

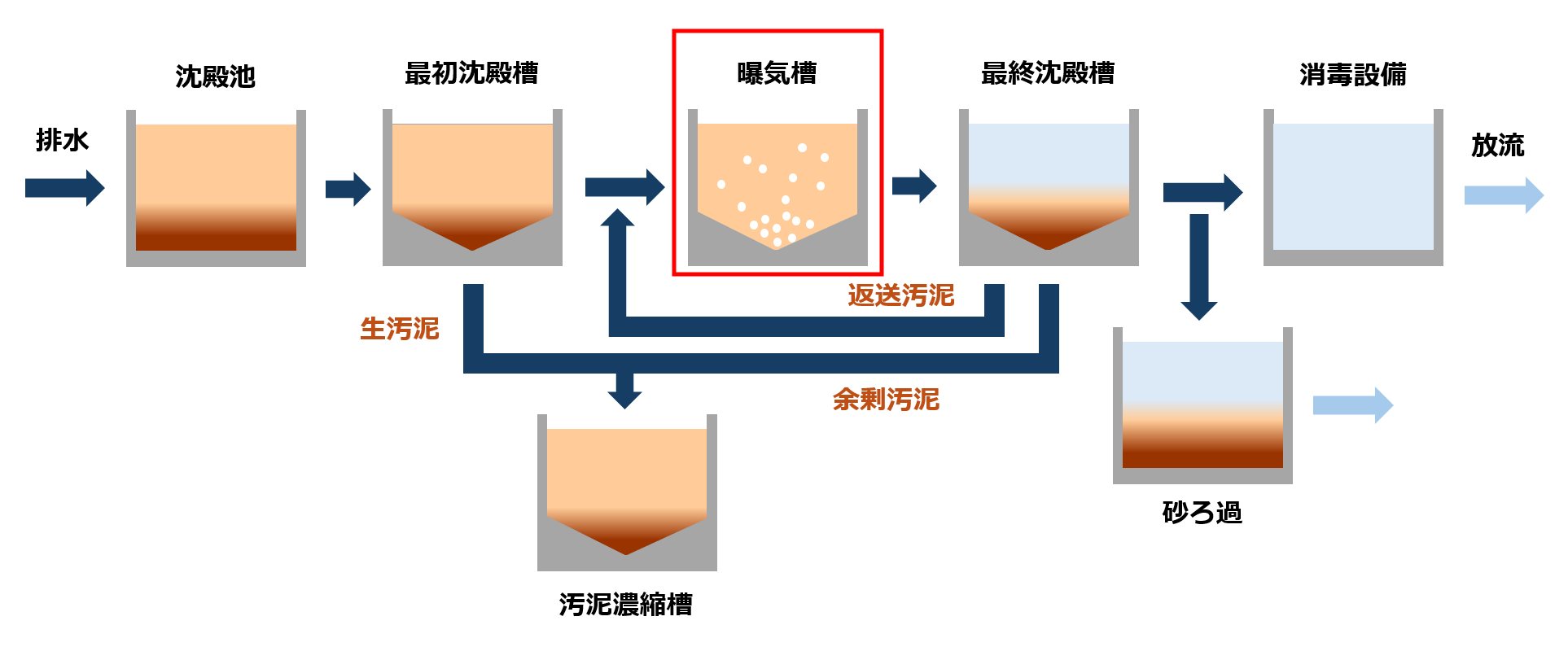

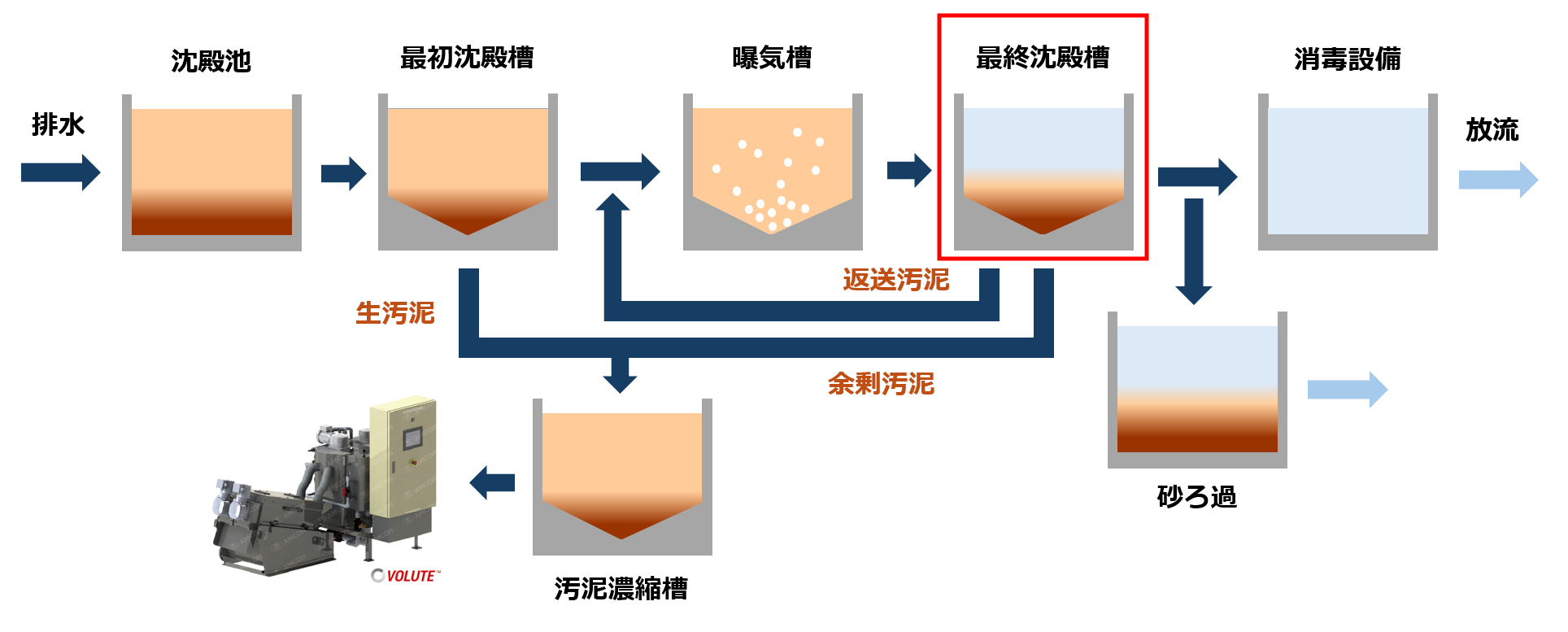

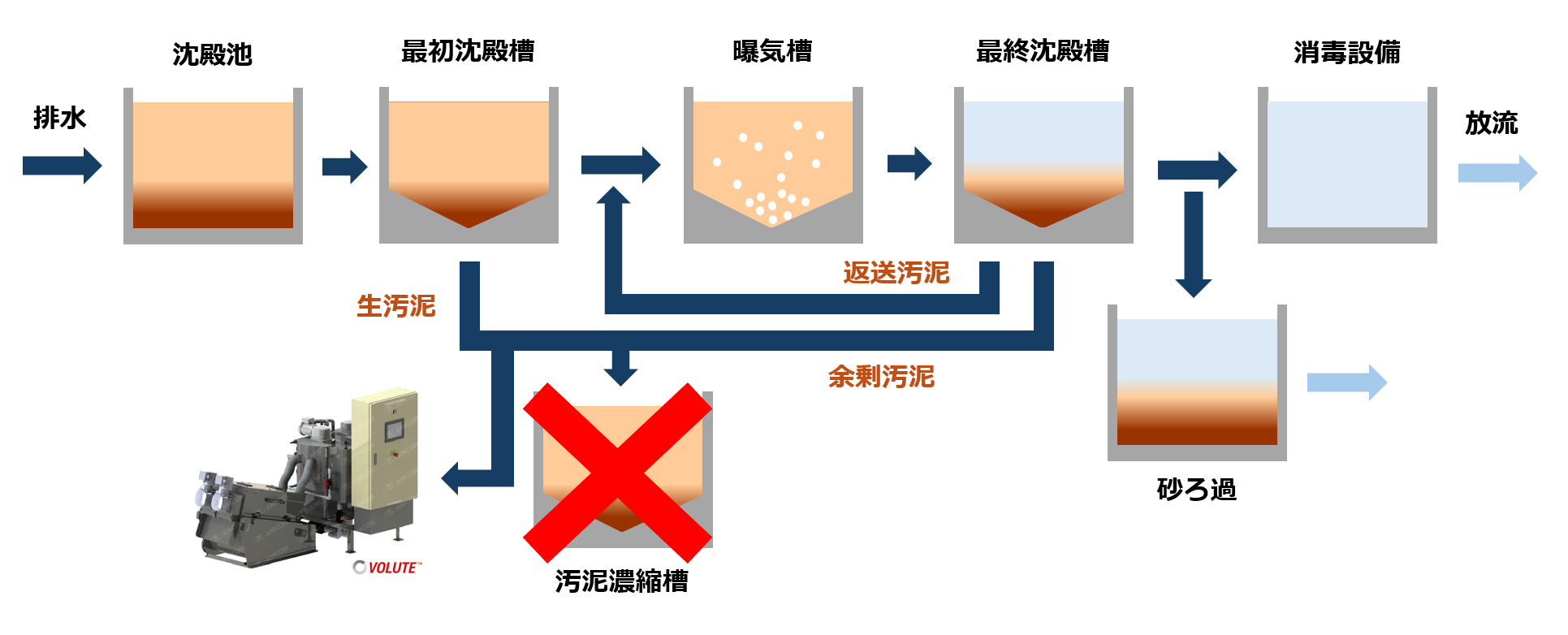

微生物は増え続け、過密になって処理効率が悪くなるため、増えすぎて処分する余った汚泥を「余剰汚泥」と呼びます。最初沈殿槽で発生する「生汚泥」と共に汚泥濃縮槽に送られますが、95~99%は水分のため、汚泥濃縮槽で濃縮後汚泥脱水機で脱水し、含水率80%程度の固形廃棄物としたのち焼却処分するのが一般的です。 当社の汚泥脱水機は濃縮と脱水の2つの工程を1つのろ過体で処理する一体構造のため、汚泥濃縮槽を設けずに、汚泥脱水機に直接投入することができます。

濃縮設備や貯留設備の建設コスト・運転コストを削減できる汚泥脱水機ヴァルート™の詳細はこちら

活性汚泥法の種類と特徴

ここでは、活性汚泥法のメリット・デメリット、そして主な活性汚泥法5種類とその特徴を解説していきます。

活性汚泥法全体のメリットとデメリット

活性汚泥法のメリットは、高い処理効率と安定した浄化能力です。大量の有機物を迅速に分解し、再利用可能なほど良好な水質にすることができます。運転管理が十分になされており、バルキング対策がされていれば、悪臭が発生しにくいため、都市部での設置にも適しています。

一方、デメリットも存在します。微生物の活動を維持するための酸素供給には、多大なエネルギー消費が伴うことから、運転コストを押し上げる要因となってしまうのです。また、微生物は水質や温度の変化に敏感なため、常に適切な運用管理が求められます。安定した処理を継続するには、専門的な知識と継続的な監視が必要です。

種類①標準活性汚泥法:もっとも基本的な方式

標準活性汚泥法は、活性汚泥法の中でもっとも基本的な処理方式です。この方法は、設計や運用が標準化されているため、比較的高い処理効率と安定した排水浄化が期待できます。

特徴は、曝気槽と沈殿槽を組み合わせた構造です。曝気槽で微生物が有機物を分解し、沈殿槽で浄化された水と微生物の塊(フロック)を分離するという一連の流れを確立しています。 ただし、多様な排水に対応できる柔軟性を持つ反面、水質の変動には慎重な管理が求められます。

種類②オキシデーションディッチ法(OD法):シンプルな構造の方式

オキシデーションディッチ法(OD法)は、活性汚泥法の一種であり、シンプルな構造が特徴です。OD法では、最初に沈殿池を設けず、機械式の曝気装置を備えた環状の浅い水路を反応槽として利用します。低負荷条件で処理を進めることで、水中の有機物を効率良く分解するのです。

さらに、曝気槽内で好気状態と無酸素状態を繰り返すため、硝化と脱窒作用が同時に進行します。これにより、有機物のみならず、窒素も効果的に除去できる点が大きなメリットです。

OD法はもともと構造がシンプルであるため、建設コストを抑えやすく、維持管理も用意でありながら高い処理効率を実現できる方式として知られてきました。

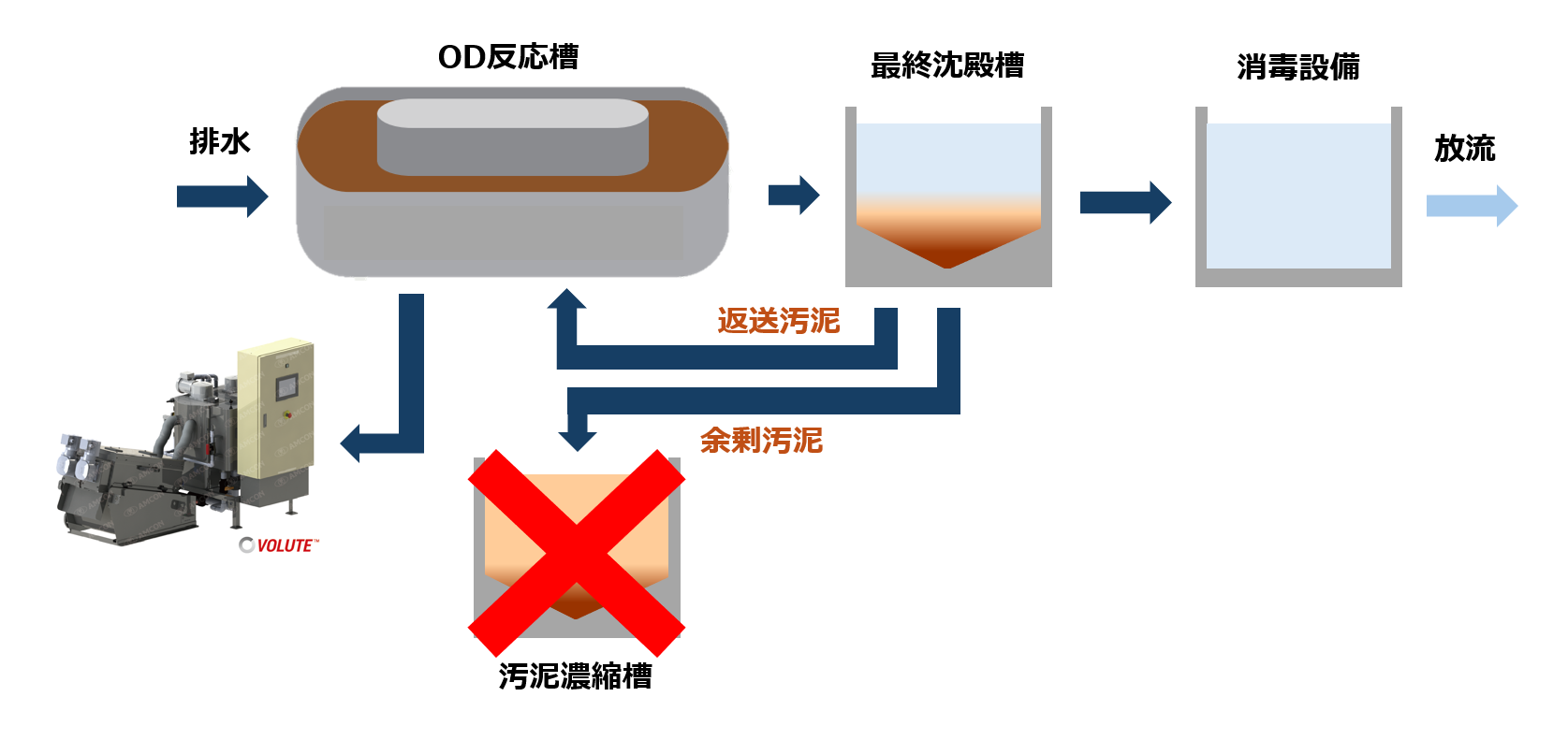

このOD法において、当社の汚泥脱水機ヴァルート™の登場により、さらにコスト削減と省スペース化が可能になっています。 ヴァルート™は、「汚泥は十分に濃縮してから脱水機へ」というこれまでの常識を覆し、OD槽内の低濃度汚泥をそのまま直接脱水する「OD反応槽直接脱水法」を確立。これにより、従来必要だった濃縮槽や貯留槽を不要とし、施設全体の設計をより簡素化、低コスト化することが可能となりました。

この「OD反応槽直接脱水法」は、国内の小規模下水処理施設で広く採用されており、その有効性が高く評価されています。

OD法下水処理施設向け汚泥脱水機ヴァルート™の詳細はこちら

種類③膜分離式活性汚泥法(MBR):高度処理に適した方式

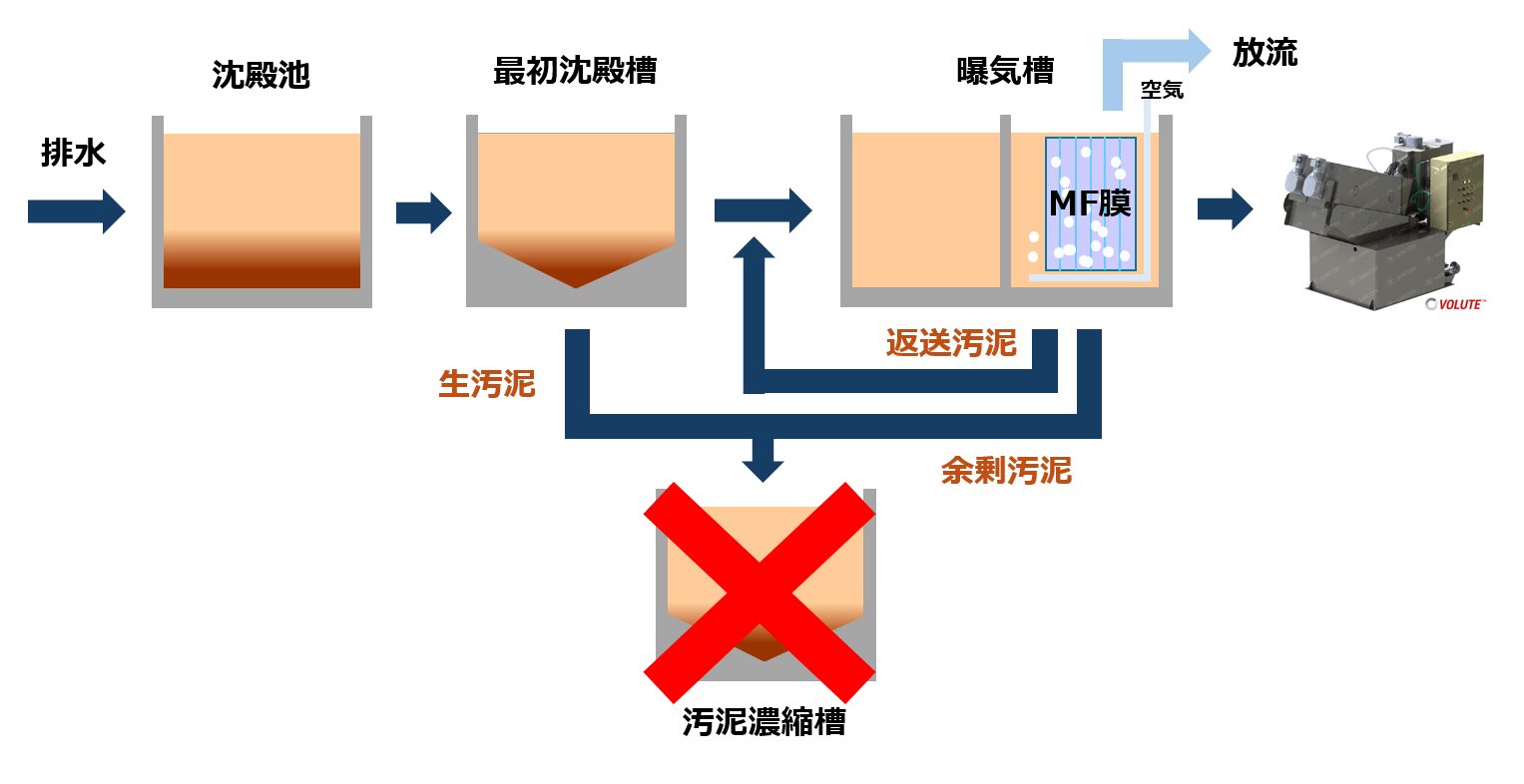

従来の活性汚泥法における沈殿槽では、微生物の沈降性が悪いとバルキング現象が発生し、処理水に汚泥が混入する問題がありました。そこで登場したのが「膜分離式活性汚泥法(MBR)」です。この方式は、曝気槽やそれにつながる槽内に孔径0.1~0.4マイクロメートルの精密ろ過膜を設置し、ろ過によって処理水を得ます。

標準活性汚泥法に比べると、活性汚泥の沈降性に左右されないため処理水の水質が安定しやすく、SS(懸濁物質)をほとんど含まない高品質な処理水が得られます。ただし、膜の定期的な洗浄や維持管理コストが高い点はデメリットです。

当社の汚泥脱水機を設置する場合は、曝気槽から直接汚泥を引き抜き脱水することができます。

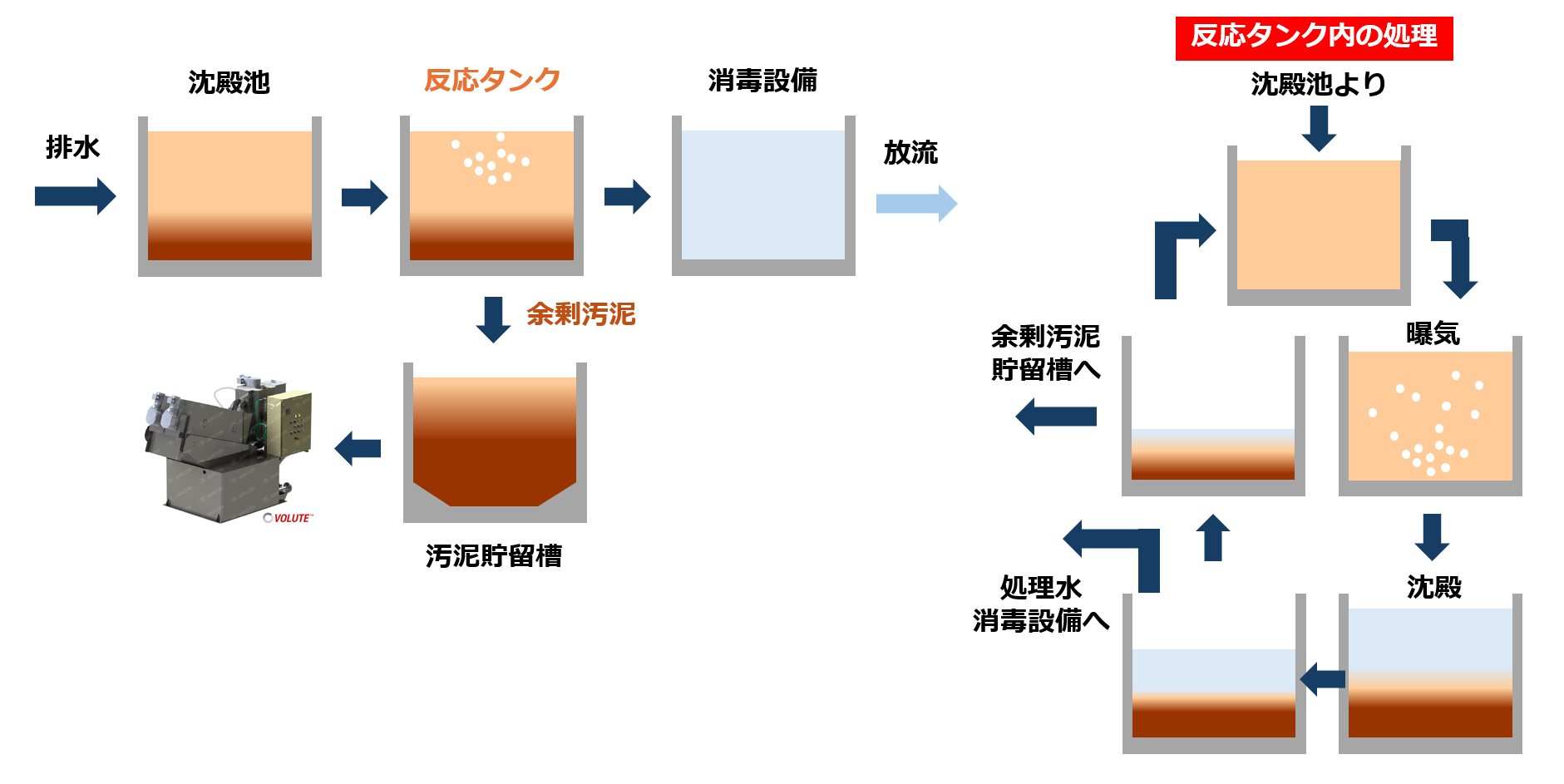

種類④回分式活性汚泥法(SBR):フレキシブルな運用が可能な方式

回分式活性汚泥法(SBR)は、1つのタンク内で段階的に排水処理を行うのが特徴です。流入・反応(曝気)・沈殿・上澄水排出・汚泥引き抜き(毎回ではありません)といった一連のサイクルを6~8時間かけて繰り返します。

まず、排水をタンクに導入し、好気性微生物を含む活性汚泥と混ぜ合わせます。次は、曝気装置で酸素を供給し、微生物が有機物を分解して二酸化炭素と水に変える反応を進める段階です。反応終了後は曝気を止め、活性汚泥と処理水を沈殿させたら、上澄みのきれいな処理水を排出します。

1つのタンク内で全てのプロセスを行うため、広い設置スペースが不要というメリットがあります。

活性汚泥法による排水処理の全体フロー

活性汚泥法における排水処理の流れは、基本的に以下のとおりです。

| 段階 | 説明 |

|---|---|

| 前処理 | 排水中の大きな固形物や油分などの有機物を除去する |

| 曝気 | 曝気槽で活性汚泥と排水を混ぜ、微生物が有機物を分解する |

| 沈殿 | 沈殿槽で浄化された水と微生物の塊(フロック)を分離させる |

| 放流・再利用 | きれいになった水は排水基準に応じ、放流または再利用する |

| 汚泥処理 | 沈殿した汚泥の一部は再利用し、残りは適切に処理する |

活性汚泥を良好に保つための維持管理ポイント

活性汚泥を良好に保つための維持管理ポイントは、以下の5つです。

①活性汚泥の微生物を健康に保つための管理

活性汚泥の処理能力は、生息する微生物の健康状態に左右されます。微生物群にはさまざまな種類が含まれており、中には処理不良の原因となる特定の菌も存在するため、注意が必要です。

健康な微生物群を維持するには、活動しやすい環境を整えることが大切です。具体的には、適切な酸素濃度を保ち、有機物負荷の急激な変動を避けるよう努めましょう。 また、微生物にとって有害な物質が排水に混入しないよう、事前の確認と対策も重要です。常に微生物の状態を監視し、早期に異変を察知することが、安定した排水処理につながります。

②排水処理に最適な「水温」「pH」「溶存酸素」の維持

活性汚泥処理を円滑に進めるには、微生物が最適な状態で活動できる環境を整えましょう。特に「水温」「pH」「溶存酸素(DO)濃度」の維持が重要です。

微生物の活動は水温に大きく左右され、一般的に20〜37℃が適しています。pHは中性域(pH7付近)を保つことにより、微生物の酵素が最大限に機能します。また、好気性微生物が有機物を分解するためには、十分な溶存酸素(DO)が必要です。 万が一、工場が稼働せずに排水の流入が止まっても、活性汚泥の活性を維持できるよう、最低限の酸素供給の継続を心掛けましょう。

③微生物に必要な栄養バランスの調整

活性汚泥の微生物が効率良く排水を浄化するためには、栄養バランスを調整しましょう。微生物の活動では、有機物のみならず、窒素やリンなどの栄養塩類も必要です。これらの栄養素が不足すると、微生物の増殖が滞り、排水処理能力が低下する原因となります。 そのため、排水の成分を定期的に分析し、必要に応じて栄養剤を加え、微生物が健全に活動できる環境を維持することが重要です。また、過剰な栄養分も、特定微生物の異常な増殖を招く可能性があることから、バランスの良い管理が求められます。

④沈殿不良(バルキング・浮上汚泥など)を防ぐ対策

活性汚泥法において、安定した処理水を得るためには、沈殿槽での沈殿不良を避けることが重要です。

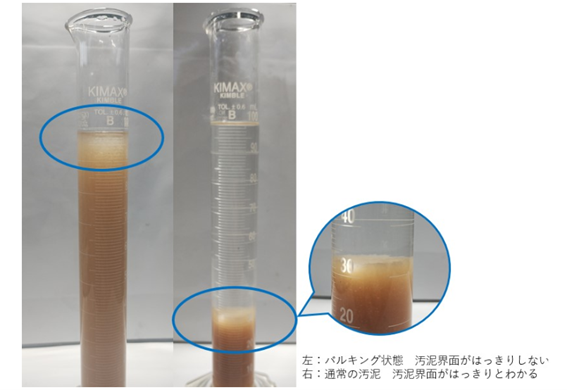

沈殿不良は、フロックが沈みにくくなる「バルキング」や、水面に浮き上がる「浮上汚泥」などの現象を指し、処理水質の悪化に直結します。なお、これらの問題は排水水質の変動、微生物の異常な増殖、曝気不足、または栄養バランスの偏りなど、さまざまな要因によって引き起こされます。 万が一、沈殿不良が発生した場合には、必要に応じて薬剤を注入したり、運転条件の再調整などを専門家に相談したりすることで、早期改善が期待できます。

排水処理の過程で生じるトラブルを解決する「ハイブリッドWシリーズ」の詳細はこちら

⑤処理効果を維持するための設備点検

活性汚泥による排水処理システムは、微生物の働きのみならず、それを支える設備が正常に稼働することで成り立っています。

つまり、安定した処理効果を維持するためには、定期的な設備点検が欠かせません。曝気装置の送気能力、汚泥を移送するポンプの動作、沈殿槽におけるスカムや沈殿物の状況、配管の詰まりなど、各設備に異常がないかを日頃から確認しておきましょう。 綿密な点検を習慣化し、不具合を早期に発見し適切に対処することで、突発的なトラブルを未然に防ぎ、活性汚泥システムの安定稼働を長期にわたり確保できるのです。

まとめ|活性汚泥管理を理解し適切に排水処理しましょう

活性汚泥法は「標準活性汚泥法」「オキシデーションディッチ法」「膜分離式活性汚泥法」などの方法が代表的です。

国内では、小規模下水処理施設に適した汚泥処理方法として、当社の汚泥脱水機ヴァルート™によるOD反応槽直接脱水法が多く採用されています。

また、適正な排水処理に当たっては、日頃から活性汚泥の良好な維持管理を実施し、バルキング対策などの工夫に努めましょう。

バルキングについては、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ、併せてご覧ください。

【バルキングとは?排水処理のトラブル原因と対策を徹底解説】